「旋盤」という機械をご存知でしょうか?我々の日常生活で目にすることは少ないですが、身の回りのあらゆる製品を生み出す重要な役割を担っています。この記事では、旋盤の加工対象から機械構成などを解説します。

目次

1. 旋盤とは

旋盤とは金属を加工する工作機械で、加工したい素材を回転させ、刃物をあてることにより、円筒形状に削り出す機械のことを言います。日本工作機械工業会において、旋盤は以下のように定義されています。

工作機械の中で数多く用いられている代表的な機種の一つで、一般に円筒または円盤状の工作物を回転させて加工する機械です。この機械により行う加工には、外丸削り、面削り、テーパ削り、中ぐり、穴あけ、突切り、ねじ切りなどがあります。

引用元:https://www.jmtba.or.jp/machine/introduction/

簡単にイメージするとリンゴの皮むきを想像してみてください。リンゴをゆっくり回転させながら包丁で皮を薄くむいていく感じです。リンゴが素材、回転させるものが主軸、包丁に相当するのがバイトと呼ばれる切削工具です。回転している素材に切削工具を主軸に平行に動かしながら押し当てて円柱形状にする機械のことを言います。

2. 旋盤の歴史

旋盤の始まりは非常に古く、紀元前1300年頃の古代エジプトまで遡ると言われています。当時の旋盤は人力で動かす非常にシンプルなもので、1人がロープや弓のような道具で材料を往復回転させ、もう1人が刃物を当てて木材を削るという二人一組の作業スタイルが基本でした。

このころの主な素材は木材で、食器や装飾品を削るために使われていました。手作業による工作でしたが、すでに「回転させて削る」という旋盤の基本構造はできあがっていたのです。

3. 旋盤の種類

旋盤にはいくつか種類が存在し、加工物の形状や大きさによって使い分けられています。現代ではNC旋盤が主流で、作成したプログラムに沿って加工を自動で行うことが多いですが、それまでは手動操作による旋盤での加工が行われていました。

汎用旋盤(普通旋盤)

すべての操作が手動で行われる、最も標準的な構造の旋盤です。製品の仕上がりが作業者のスキルに大きく左右されるため大量生産向きではなく、特注品や試作品の加工などの少量生産に利用されます。

NC旋盤

汎用旋盤にNC装置(数値制御装置)が組み込まれた旋盤です。加工プログラムを作成する必要がありますが、機械が自動で加工を行ってくれるため精度の安定した製品を誰でも作ることができます。

卓上旋盤

作業台の上などに据え付けて使用される小型の旋盤です。汎用旋盤を使うには小さすぎる製品の加工や、大きな機械の設置が難しい環境などで使用されます。

正面旋盤

大型の主軸が作業者の正面を向いている旋盤です。チャックの代わりに面盤という円状の部品が取り付けられており、主に径の大きな製品の加工に用いられます。

立旋盤

主軸が真上を向き、垂直方向についている旋盤です。製品を水平に回転させて加工するので、重量があるものでも安定した加工が可能です。

タレット旋盤

旋回する刃物台(タレット)を汎用旋盤に取り付けた旋盤です。タレットを回転させて複数の切削工具の切り替えを行うので、工具交換が不要になり加工時間を短縮できます。

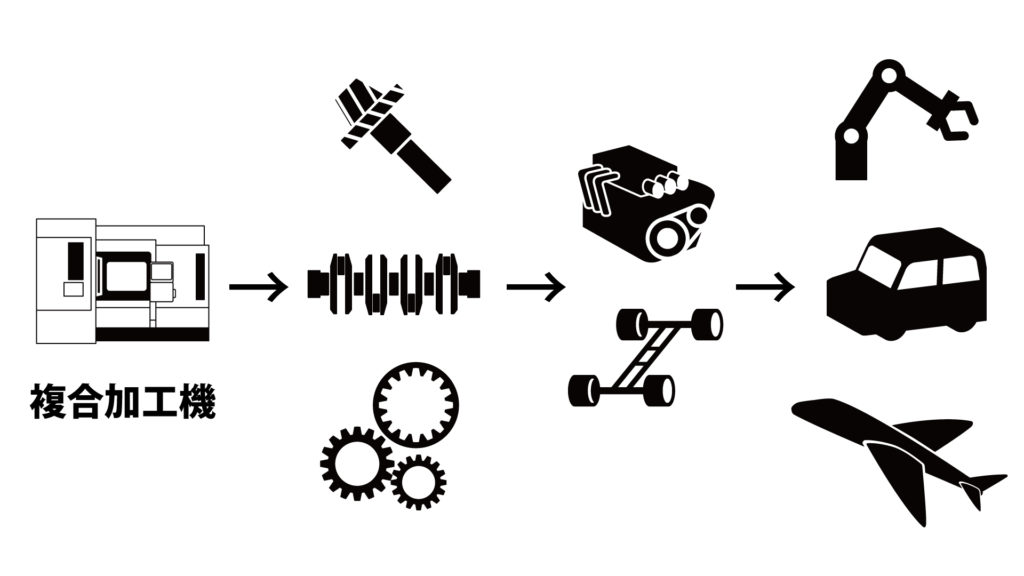

4. 旋盤で加工されているもの

旋盤は円筒形状の加工に特化した工作機械です。主に円柱、円錐の加工を行います。その他には、穴あけ加工、ネジ加工などもできます。具体的にどんな部品の加工に旋盤が使用されているかと言うと、身近にあるほとんどの製品には旋盤で加工された部品が使用されています。自動車部品、航空機部品、建設機械部品、医療部品、エネルギー関連部品、家電住宅部品、半導体製造装置部品など旋盤を使用して加工した部品を使用して組み立てられた製品がほとんどです。鉄、アルミ、ステンレス、真鍮、鋳物、樹脂などありとあらゆる素材を加工することができます。

5. 旋盤を使った加工の種類

旋盤は素材を回転させて刃物(バイト)を押し当てて加工します。使用するバイトの種類や動かし方次第でいろいろな加工に対応でき、一般的には以下のような加工方法が用いられます。

- 外径加工

外径加工とは、円柱状の材料の外周部分を削る加工です。旋盤に素材を取り付け、回転させながらバイト(刃物)を当てて、直径を小さくしたり表面を滑らかに整えたりします。軸やシャフトなど、回転対称の部品の基本的な加工です。

- 内径加工

内径加工は、素材にあらかじめ開けた穴の内側をバイトで削り、穴の大きさや表面状態を整える方法です。ボーリング加工とも呼ばれ、ベアリングのはまり込み部分など精密な内径が必要な場面で使用されます。

- 端面加工

端面加工は、素材の端の平らな面を削って仕上げる加工です。主軸と直角方向にバイトを移動させて切削します。部品の長さを調整したり、組立面を平滑に仕上げたりする際に必要な基本工程です。

- ネジ加工

ネジ加工は、旋盤で材料の表面や内側にネジ山を切る工程です。バイトの移動を主軸の回転と同期させることで、正確なネジピッチを実現します。外ネジ・内ネジの両方が加工可能で、JIS規格などに対応する必要があります。

- 溝加工

溝加工は、部品の外周や内径に環状の溝を入れる加工です。止め輪用のC形溝やOリング溝などが代表例です。専用の溝入れバイトを使い、一定の深さと幅で加工します。寸法精度が求められる重要な工程です。

- 穴加工(ドリル加工)

穴加工は、ドリルを用いて素材に円筒形の穴をあける工程です。センター穴加工を行ってからドリルで貫通または止まり穴を作るのが一般的です。後工程の内径加工やねじ切りの下穴としても利用されます。

- テーパー加工

テーパー加工は、直径が徐々に変化する「すり鉢状」の形状を削る加工です。刃物台の角度調整やテーパーピンの使用で角度を設定し、一定の勾配で外径や内径を削ります。勾配の精度が重要な加工です。

- 円弧加工

円弧加工は、部品の表面に曲線(円弧)を付ける加工です。複雑な形状を持つ金型部品やデザイン性のある外観部品などに使われます。汎用旋盤では複数の切削を組み合わせて行い、CNC旋盤では自動制御で滑らかに加工できます。

このように、豊富な加工方法を組合せて1つの部品を完成させていきます。加工工法をどんな順番でどんなバイトを使用して加工するかを考えることを工程設計と言い、工程の順番に沿ってバイトを変更し、動かし方を変えながら加工を進めていきます。操作する職人の技が必要ではありますが、単品の短納期対応や加工品の細かな修正などに重宝されています。

6. 機械の構成

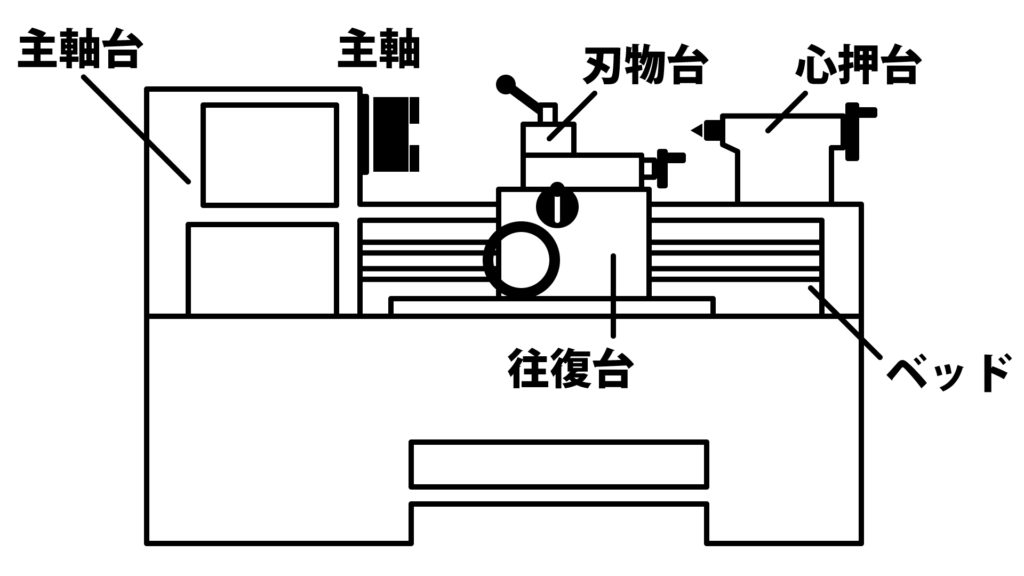

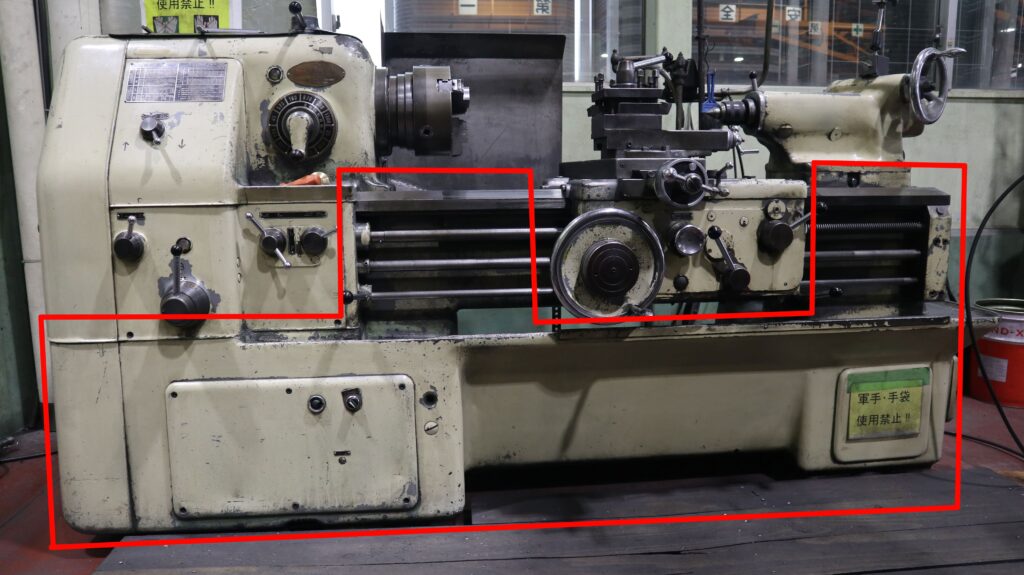

旋盤はベッド、主軸台、刃物台、心押し台と、大きく分けて4つの主要部品で構成されています。簡単に説明すると、素材を把握し、回転させる主軸台。バイトを取付け、加工したい形状に動作させる刃物台。長尺加工物をサポートする心押し台。最後に3つの台を取り付けるベースになる頑丈な土台をベッドと呼びます。

NC旋盤の場合は、基本構成は同じで、さらにNC装置、操作画面が付属されています。

- ベッド

ベッドとは、主軸台や往復台、心押し台などを支える機械の基礎となる土台になる部分で、振動や熱に強い構造になっています。基礎となる土台が弱いとその上に搭載される主軸台や往復台が移動時に変形し、精度の良い加工ができなくなるため、素材選定、構造など最先端の技術力をもって設計されています。

- 主軸台

主軸台とは、加工物を回転させる部分であり、ベアリング等でAssyした主軸が搭載される部分のことであり、ベッドと共に主軸のベアリング構成、バランス、主軸台の剛性も加工精度につながる重要部位の一つです。

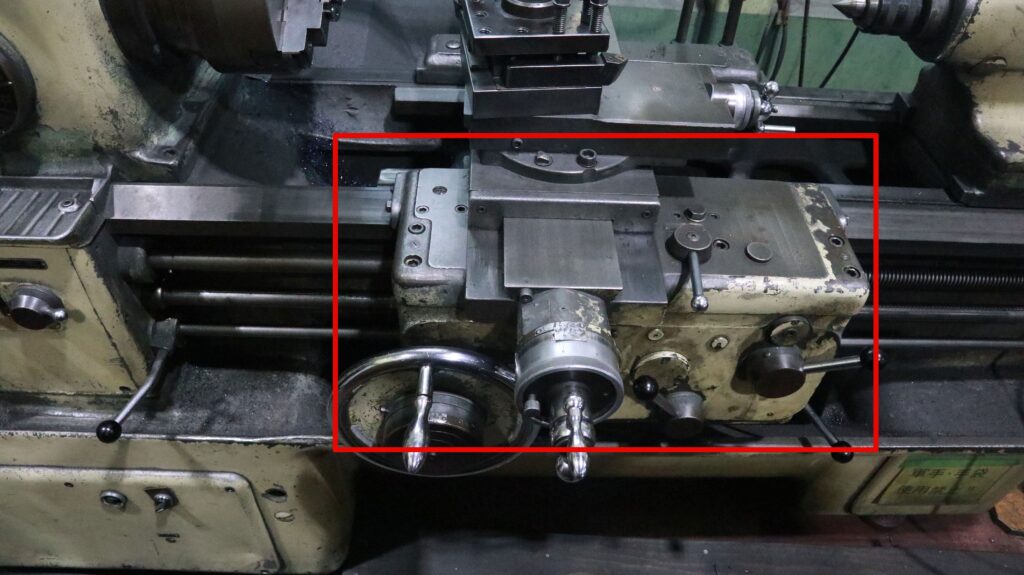

- 往復台

往復台とは、切削工具を搭載する刃物台を乗せた台であり、ベッド上の長手方向に移動させることができます。エプロン、サドル、横送り台、刃物台から構成されています。

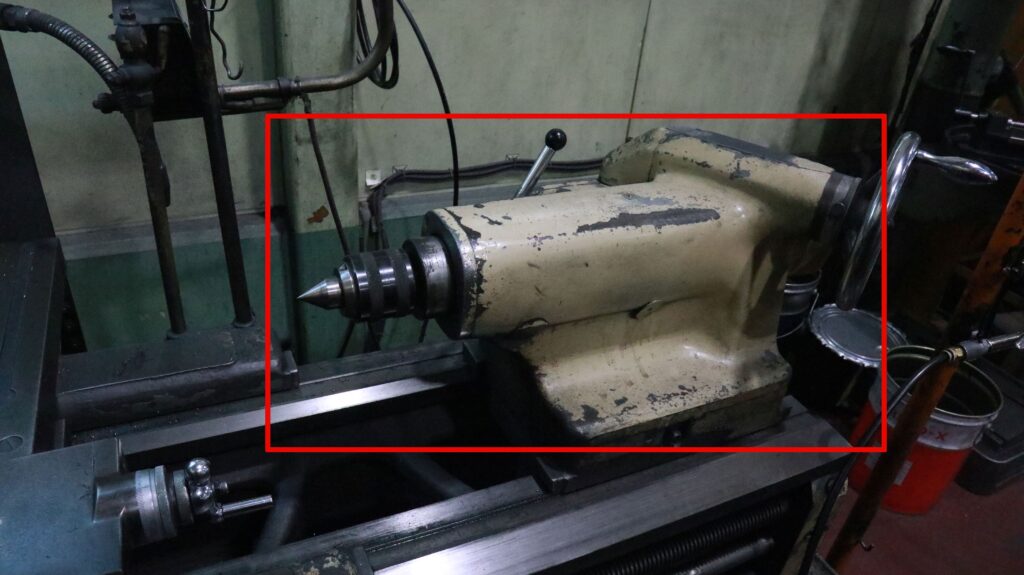

- 心押し台

心押し台とは、主軸台と対向のベッド上に搭載されている台であり、長手方向に移動できる構造になっています。加工物をサポートするための装置であり、先端部を変更する事により、ドリル加工などにも使用されます。NC旋盤ではテールストックと呼ばれています。

7. 旋盤の未来

近年、旋盤はデジタル技術の進歩により大きな進化を遂げています。IoTを活用することでセンサーを通じたリアルタイムの稼働監視やデータ収集が可能となり、それを基にした生産プロセスの最適化が進んでいます。クラウド上でのデータ分析を活用すれば、設備の予防保全や生産計画の効率化にもつながります。

また、AI技術の導入により旋盤の操作はより高度に進化しています。AIは過去の加工データを解析し、最適な切削条件を自動設定できるだけでなく、異常検知システムを通じて故障の予兆を捉えることも可能です。例えば、異常音や振動を感知しリアルタイムでアラートを発することで、機械の突発的な故障を未然に防ぐ仕組みが整備されています。

今後はこれらの技術がさらに発展し、自動化・効率化が一層進むと予想されています。より柔軟で高度な製造体制が実現されることで、旋盤は単なる加工機械としての役割を超え、製造業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を牽引する重要な存在となっていくでしょう。

8. まとめ

工作機械はマザーマシンと呼ばれ、機械を作る機械と言われています。その中で旋盤は、機械加工の中で一番良く使用されている工作機械です。旋盤そのものは生活の中ではほとんど見かけることはありませんが、私たちが日常生活で利用している多くの製品には、工作機械から生み出された部品が使われています。身の回りで円筒形状の部品があったら、それはもしかしたら旋盤によって作り出された物かもしれません。